突然くらっとした、視界が回った、立ち上がった瞬間にふらついた、フワフワした感覚があるなど、普段生活をしていてめまいを感じることはありませんか

実はめまいは誰もがなる可能性のある症状です。

例えばその場で10回まわってみると、視界は大きくゆがみ、まっすぐに歩けなくなる方が多くなります。

これは少し極端な例ですが、めまいが起きるとこれと同様に実際に視界がゆがんだり、回転したり、揺れたりします。

その結果、足元がふらついたり、普通に動けなくなる状態に陥ってしまいます。

「死にたくなるほど辛い」と形容される方もいらっしゃるほど、めまいの症状は非常につらいものです。

しかし、めまいの辛さはなった人にしか分かりません。

軽い立ちくらみ程度の症状は誰もが一度は経験したことがあるため、それがめまいの症状と勘違いしてしまい「私もたまにふらつくことあるけど、我慢できないほどじゃないね」と、めまいを「たかがめまい」と感じている方も多いのも事実です。

そのため、「めまいで会社を休まざるを得ない状態なのに、周りの人にズル休みじゃないかと疑われる・・・」など、周りからの理解が得られずに苦しんでいる方も多いのではないでしょうか。

実はこういったつらいめまいの最大の原因は自立神経の乱れにあります。

ここでは、そんなめまいの原因と改善方法について自立神経の観点から詳しく解説していきます。

めまい持ちの方や、めまいに長年悩んでこられた方はぜひ参考にしてください。

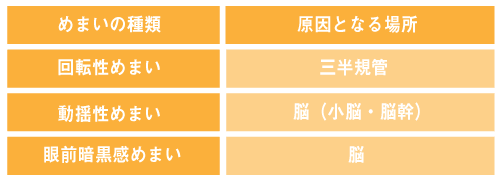

めまいの種類と主な症状

一言にめまいと言っても、めまいの症状の出方によって次の3種類に分類されています。

- 回転性めまい・・・「くらくら」「ぐるぐる」など視界がまわっているような症状

- 浮動性(動揺性)めまい・・・「ふわふわ」など体が浮いているような症状

- 眼前暗黒感めまい・・・立ちくらみのように、目の前が真っ暗になりふらついてしまう症状

それぞれなぜ症状の出方に違いがあるのか、その理由は次の図のようにそれぞれ原因となっている場所が違うためです。

では、3種類それぞれのめまいについて詳しく解説していきます。

回転性めまい

回転性めまいは、自分が全く動いていないのにも関わらず、「くらくら」「ぐるぐる」と視界がまわっているような症状が出るめまいのことです。

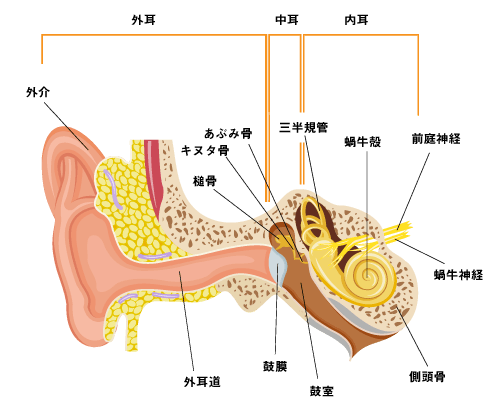

回転性めまいの原因は、主に耳の三半規管(さんはんきかん)にあります。

三半規管はリンパ液と呼ばれる液体で満たされており、その液体の動きによって、私たちの体がどれくらいの速度で動いており、どの方向に動いているのか、体がどれくらい傾いているのかなどを判断しています。

例えば、その場で10回まわると、動きを止めても目が回るのは、三半規管のリンパ液が動きを止めた後も回り続けているためです。

このように、三半規管は人間の動きを察知するセンサーの役割を持ち、平衡感覚を保つために重要な働きをしています。

回転性めまいは、この三半規管を満たしているリンパ液がある原因によって多くなりすぎてしまうことによって起こります。

満たされたリンパ液が体を動かしていないのにもかかわらず動いてしまい、三半規管が「体が動いている」と勘違いしてしまうのです。

そのため、動いていないのにも関わらず「くらくら」「ぐるぐる」と視界がまわっているような回転性めまいの症状が起こってしまうのです。

また、回転性めまいの場合は、合わせて耳鳴りの症状が現れる場合があります。

これは、三半規管の異常が音を感知する器官である「蝸牛」に広がってしまうことにより起こります。

「耳鳴り」の他にも「吐き気」や「嘔吐」を伴う場合があります。

浮動性(動揺性)めまい

浮動性(動揺性)めまいは、「ふわふわ」と体が浮いているような症状が現れるのが特徴です。

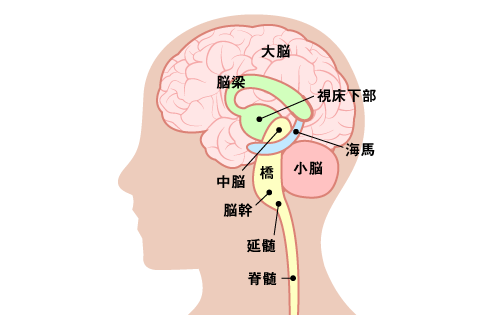

浮動性(動揺性)めまいの原因は、脳幹と小脳にあります。

脳幹と小脳は、三半規管と同様に私たちの平衡感覚を保つ重要な働きをしている器官です。

脳幹と小脳は、三半規管で集めた平衡感覚の情報を元に、体に様々な信号を送り、バランス感覚をコントロールしています。

その脳幹と小脳の機能が病気など様々な原因によって低下してしまうと、体の平行感覚を失ってしまいふわふわとしたふらつきや、なんでもないところで転んでしまう、などの症状に繋がってきてしまいます。

また、小脳と脳幹は平行感覚以外にも次のような役割を持っているため、小脳と脳幹の機能低下は浮動性(動揺性)めまいだけではなく吐き気や嘔吐、飲み込みづらい、高血圧、低血圧、動機、息切れ、息苦しさ、また普段無意識でできていた運動ができなくなったり、歩きづらくなったりなど、他の症状も一緒に現れることがあります。

- 脳幹・・・体の感覚神経から得た情報を脳の中枢に伝える中継地点的な役割、自律神経の中枢であるため呼吸・心拍・血液の循環・体温調節、血圧調節、嚥下調節などの役割がある。

- 小脳・・・小脳は人間の運動機能の中枢であり、平衡感覚や姿勢など、人間の運動機能を制御する役割があります。また、他にも運動機能の学習をしたり、運動をスムーズに行うための役割も持っています。

眼前暗黒感めまい

眼前暗黒感めまいは、目の前が真っ暗になる、いわゆる立ちくらみのような「くらっとくる」症状のめまいです。

ひどい場合には、そのまま失神してしまうこともあります。

眼前暗黒感めまいの原因は脳にあります。

脳は体の中で一番血液を使用する器官です。

そのため、常に血液を送り続けなければなりません。

通常は体の動きや環境に合わせて血液が常に脳に送られるように調整しています。

しかし、この調整機能が疲労やストレスなどによって乱れると、体の動きや環境に合わせてあ調整ができなくなり、脳に血液が足りなくない状態、いわゆる貧血状態を作り出してしまいます。

脳に血液が足りなくなる貧血状態が、眼前暗黒感めまいの原因です。

例えば、ずっとしゃがんでいて、急に立ち上がると立ちくらみがすることがあります。

これは、急に立ち上がるという動作に調整機能がついていかず、一時的に脳に血液が足りない状態となるために起きる現象です。

また、お風呂上がりに立ちくらみをするのも、お風呂で血管が緩んだ状態で立ち上がることで、血液を頭の高さに合わせて上昇させることができず、一時的に脳に血液が足りない状態を作り出してしまうため起きる現象です。

他にも、お酒の飲み過ぎや、強いストレスなど、さまざなシチュエーションで脳に血液が足りなくなる状態となり、眼前暗黒感めまいの症状があらわれることがあります。

めまいの主な原因とは?

めまいは「めまいの原因が何か?」によって次の4つの種類に分類されます。

- 全身性めまい・・・血液の循環不良が原因

- 末梢性めまい・・・リンパ液の循環不良(耳が原因)

- 心因性めまい・・・外的要因、内的要因、生活習慣におけるあらゆるストレスが原因

- 中枢性めまい・・・脳出血など脳の障害(脳が原因)

また、これら4種類のめまいには自律神経が深く関係しており、自律神経が乱れると血液の循環や、耳、脳(小脳・脳幹)などに大きな影響を及ぼしてしまいます。

一方で、病気や疾患などにより血液の循環や耳、脳(小脳・脳幹)の機能に不調を生じてしまうことにより、自律神経が乱れそれがめまいの原因になってしまう場合もあります。

そのため、めまいが起きる原因としては、自律神経の乱れが起因になっている場合と、病気や疾患が起因となっている場合の次の2パターンが考えられます。

- 自律神経が乱れる→血液の循環や、耳、脳(小脳・脳幹)などに影響→めまい

- 病気や疾患などにより血液の循環や、耳、脳(小脳・脳幹)などに不調→自律神経の乱れ→めまい

病気や疾患などが起因となっているめまい

病気や疾患などにより血液の循環や、耳、脳(小脳・脳幹)など平衡感覚を司る器官の働きが低下している場合には、根本原因である病気や疾患を治療する必要があります。

この場合、病気の症状の一つとしてめまいが現れているということになりますので、めまいの症状の他に症状が見られたり、めまいの度合いが強かったり、頻度が多かったりなど、その病気特有の特徴が現れてきます。

例えば、女性に多い「メニエール病」などは、過労や睡眠不足、精神的ストレスによって起きる病気です。

この場合には、突然のめまいを繰り返したり、嘔吐や耳の閉塞感、難聴、耳鳴りなどの特徴があります。

また、他にも次表のようにめまいを症状として持つ様々な病気や疾患があります。

| 病気・疾患名 | めまいの種類 | めまいと共に現れる主な症状 |

| 突発性難聴 | 回転性めまい | ・突然起きる難聴

・耳鳴り ・吐き気 |

| メニエール病 | ・突然のめまいを繰り返す

・嘔吐 ・耳の閉塞感 ・耳鳴り ・難聴 |

|

| 聴神経腫瘍 | ・顔面のしびれ、麻痺

・ものが二重に見える ・耳鳴り ・難聴 |

|

| 高血圧症 | ・頭痛

・肩こり ・耳鳴り ・動悸 ・顔のほてり |

|

| 良性発作性頭位めまい | ・頭や体を動かした時の一時的なめまい | |

| 前庭神経炎 | ・突然の激しいめまい

・吐き気 ・嘔吐 |

|

| 貧血 | 回転性めまい、または浮動性(動揺性)めまい | ・頭痛

・倦怠感 ・動悸 ・顔面蒼白 |

| 偏頭痛 | ・頭の片側のズキズキとした痛み | |

| 脳梗塞 | ・頭痛

・舌のしびれ、麻痺 ・ろれつが回らない ・体の片側麻痺 |

|

| 脳出血 | ・激しい頭痛

・目がよく見えなくなる ・嘔吐 |

|

| 脳腫瘍 | ・頭痛

・吐き気 ・嘔吐 ・言語障害 ・痙攣 |

|

| 不整脈 | 浮動性(動揺性)めまい | ・脈が不規則

・動悸 ・息切れ ・胸が痛い ・失神 |

| 脊髄小脳変性症 | ・ろれつが回らない

・体のバランスがとれない |

|

| 頚椎捻挫(むち打ち損傷) | ・頭痛

・首や肩まわりの痛み ・目のかすみ ・耳鳴り |

|

| 更年期障害 | ・頭痛

・発汗 ・ほてり ・倦怠感 ・精神不安定 |

|

| 眼筋麻痺 | ・ものが二重に見える・目の奥の痛み | |

| 心因性めまい | ・激しい不安やストレス、緊張を感じる | |

| 動揺病(乗り物酔い) | ・顔面蒼白

・吐き気 ・生唾 ・嘔吐 ・冷や汗 |

|

| 低血糖症 | ・眠気

・不安感 ・疲労感 ・震え ・動悸 ・意識障害 |

|

| 起立性低血圧症 | 眼前暗黒感めまい | ・立ちくらみ |

【参考元:成美堂出版『家庭の医学』を元に作成】

このように、病気や疾患がめまいの根本原因である場合には、めまいと合わせて他の症状が現れていないかどうかを見ることが大切になってきます。

もし、そういっためまいと合わせて他の症状が現れている場合には、ご自身でなんとかしようとせず、病院に行き専門医の方の診察を受けた方が良いと言えます。

また、めまいの症状を伴う病気や疾患の中には、早急な対応が必要となるものもあるため、特に、次のような症状も合わせて現れた場合には、できるだけ早急な対応を心がけた方が良いと言えます。

- 耳鳴りを伴う場合

- 難聴を伴う場合

- 強い頭痛を伴う場合

- 強い吐き気や嘔吐を伴う場合

- 失神してしまった場合

- 手足のしびれや麻痺を伴う場合

- 歩行障害など運動機能に障害がある場合

- ろれつが回らなくなるなど言語障害を伴う場合

- 意識障害を伴う場合

近年悩んでいる人が増えている良性発作性頭位めまい症

めまいに悩む人のうち約半数は良性発作性頭位めまい症が原因と言われています。

このめまいの特徴はメニエール病のように自分もしくは辺りがぐるぐると回っているように感じる回転性めまいです。

また、中には頭などがぐらぐらしたりする動揺性めまいの場合もあります。

何かの拍子に頭を動かした時にめまいを発症しやすく、30秒から1分程度の短い時間でおさまるのが特徴です。

良性のめまいの一種であり、突然めまいが発生しても、それ以上悪化しないのも特徴の一つです。

耳の奥の内耳という場所には、頭部の傾きに応じて動く耳石(じせき)という石があり、これが頭を動かした時にどの方向に移動したかどうかで「頭が動いているかどうか」を脳が判断しています。

この耳石(じせき)が加齢や、ホルモンバランスの乱れ、スポーツなどによる頭部への衝撃などによってはがれ落ち、人の平衡感覚を司る三半規管に入り込み、リンパ液の流れを大きく乱してしまうのが、良性発作性頭位めまい症の原因です。

三半規管のリンパ液の傾きなどによって、人間は平衡感覚を保てているので、ここに耳石が入りリンパ液をかき乱すと、間違った情報が脳に送られてしまい、これがめまいに繋がるのです。

また、運動不足の場合にも、リンパ液の中に流れ込んだ耳石やリンパ液の中で自然と砕けた耳石の破片が一箇所に集中して大きな塊となってしまうので、良性発作性頭位めまい症を発生しやすくなります。

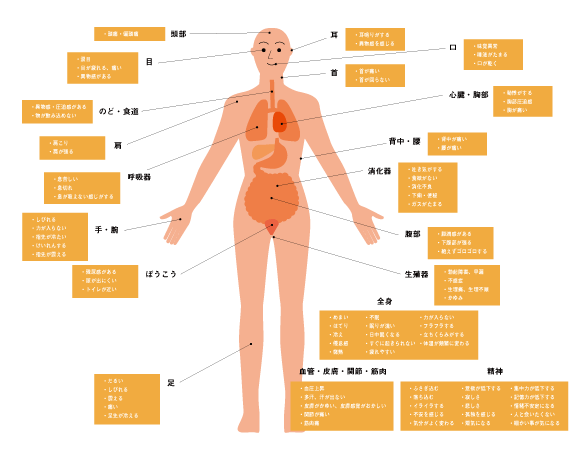

自律神経の乱れが起因となっているめまい

自律神経の乱れが起因となって起きているめまいも、自律神経失調症に見られる次のような症状が合わせて見られることがあります。

病気や疾患の場合には、その病気や疾患を治療することでめまいもおさまる可能性が高くなります。

しかし、自律神経の乱れが起因となって起きているめまいは、自律神経が乱れる原因を取り除き、乱れてしまった自律神経を整えなければずっと続きます。

そのため、慢性化しやすく、長期に渡りめまいで悩んでいる方の場合、自律神経の乱れが起因となってめまいに繋がっている可能性が高いと言えます。

めまいの改善方法

これまでめまいには自律神経が大きく関わってくるというお話をしてきました。

そのため、めまいを改善するためには、次の2つの方法を行う必要があります。

- 自律神経の乱れの原因を取り除く

- 乱れた自律神経を整える

では、それぞれどのような方法なのかを詳しく解説していきます。

自律神経の乱れの原因を取り除く

自律神経の乱れる原因は主に次の3つのストレスにあります。

- 外的要因によるストレス・・・気候の変化、環境の変化、病気や怪我など

- 内的要因によるストレス・・・感情の変化、遺伝的要因、精神的ストレスなど

- 生活習慣によるストレス・・・食生活の乱れ、運動不足、働きすぎ、夜更かし(徹夜)、ダイエット、姿勢の悪さ、慢性疲労など

自律神経を乱す原因のほとんどがこの「外的要因」「内的要因」「生活習慣」からのストレスです。

例えば先ほどご紹介した病気や疾患がめまいの根本原因としてある場合には、この病気や疾患を治療しない限り、自律神経は乱れ続けてしまいます。

これら3つの要因によるストレスを受け続ける状況にある限り、一度乱れを整えたとしても、自律神経は再度乱れてきてしまいます。

そのため、後ほど「乱れた自律神経を整え、めまいを改善する方法」で解説する方法だけではなく、合わせてみなさんで自律神経が乱れにくい状況を作る次のようなセルフケアを行う必要があります。

よくめまいの改善方法としてWeb上で掲載されている「睡眠」や「正しい食生活」「適度な運動」「ストレス解消」などの方法は、「自律神経自体を整えめまいを改善する方法」ではなく、自律神経を乱している原因を取り除き、自律神経を乱しにくくすることで「めまいが起きにくい状況を作る方法」なのです。

そのため、それをやったとしてもすぐに自律神経の乱れが整えられ、めまいが改善するということはありません。しかし、これはめまいの原因である自律神経の乱れを改善する上では必要なケアの1つです。

では、一体どのようなセルフケアを心がけていけば良いのでしょうか、自律神経が乱れにくい状況を作る4つのセルフエアをご紹介いたします。

自律神経の乱れにくい状況を作るセルフケア1:正しい睡眠習慣

自律神経は、活動時と緊張時に働く交感神経と、リラックス、睡眠時に働く副交感神経の2種類に大別されます。

実に様々なストレスを日々受ける可能性の高い現代人は、ストレスによる緊張状態から交感神経が活発に働きすぎ、副交感神経への切り替えがしづらい傾向があります。

そのため睡眠時には副交感神経が優位にならなければならないはずなのに、交感神経からの切り替えがうまくいかず自律神経が乱れ、不眠や寝ても疲れが取れない、めまい、頭痛、倦怠感、体のだるさなど様々な症状につながってきてしまいます。

そのため、できる限り交感神経から副交感神経への切り替えをしやすくする習慣をつけ、それを阻害する要因を取り除くように心がけることが大切です。

主に次のような事に気をつけましょう。

- できる限り同じ時間に起床し、同じ時間に就寝する習慣をつける

- できる限り涼しく、静かで、暗い状態で就寝する

- 就寝場所近くに電子機器を置かない

- 毎朝起きたら、朝日を浴びる

- 音楽を聞く、本を読むなどオリジナルな睡眠習慣をつける

- 休みの日も平日と同じ睡眠習慣を継続する。だらっと昼まで寝ない

- 「寝なければいけない」と自分にプレッシャーをかけない、眠れない時は一度起き、散歩をしたり、本を読むなどで心を落ち着ける

お電話ありがとうございます、

東陽治療院でございます。